Flucht und Abwehr

Zur flüchtlingsfeindlichen Ideologie gehört die Suggestion, dass demnächst »Alle« kommen würden. In diesem entgrenzten Maximalismus verschleiert sich der entgegengesetzte Wunsch: Dass eigentlich gar keine kommen sollen. Da das auch die reaktionärsten Flügel der CSU noch nicht öffentlich fordern können, erfand man das Strategem, jeder Hetzrede zur humanistischen Tarnung einen Appell zur Beseitigung von »Fluchtursachen« anzuhängen. Dass »Abschottung nicht reicht«[1] und man auch die Fluchtursachen abstellen müsste, schreiben auch die Außenminister Steinmeier und Gentiloni nach der Konferenz zum Khartum-Prozess in Rom:

»Wir führen Programme durch, die die sozio-ökonomischen und rechtlichen Bedingungen von Flüchtlingen und Migranten in den Ländern verbessern, durch die die Migrationsrouten führen. Wenn die Menschen bereits in ihren Ländern die Chance auf akzeptable Lebensalternativen vorfinden, kann das den Druck mindern, immer weiter ziehen zu müssen. Konkret bedeutet das: Wir wollen helfen, Gastländer dazu zu befähigen, Migranten den Zugang zu staatlichen Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheitsvorsorge zu eröffnen. Wir wollen die örtlichen Behörden bei der Umsetzung von Asyl- und Ausländerrecht beraten. Damit leisten wir einen Beitrag zur Stabilisierung schwacher staatlicher Institutionen und können eine Tür öffnen für einen Dialog über gute Regierungsführung.«

Solche großmäuligen Worthülsen werden nicht nur von skrupelloser Untätigkeit begleitet, die sich schon in der Vermeidung von jedweden Konkretisierungen und Budgetfragen ankündigt. Sie suggerieren vor allem eines: Dass die bürgerlichen Gesellschaften ewig und friedlich expandieren, dass in Europa schon alles zum Besten stehe mit der »Umsetzung von Asyl- und Bleiberecht«, mit der Kompetenz zur Politikberatung. Unter den Augen von Steinmeier und Gentiloni aber sank die Lebenserwartung in Syrien von 76 auf 56 Jahre und damit auf das Niveau der Republik Congo. Alle 25 Staaten mit niedrigerer Lebenserwartung liegen im südlichen Afrika, das Schlusslicht bildet Sierra Leone.

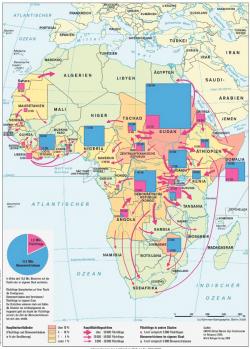

Weltweit sind 60 Mio. Menschen auf der Flucht, 38 Mio. davon sind Binnenflüchtlinge. 86% aller Flüchtlinge leben in Entwicklungsländern. Dabei sind es unfreie Staaten, die den allergrößten Teil aufnehmen: Sudan, Äthiopien, Tschad, die DRC, Jordanien, Türkei, Pakistan. Es scheint, als wären Demokratie, Wohlstand und Sozialsysteme die Faktoren, die den Hass auf Flüchtlinge fördern: als kleinbürgerliche Abstiegsangst, als Hass auf die eigene Vergangenheit. Die europäischen Reaktionäre sind der störenden Reste ihres Empathievermögens überdrüssig, das sie routiniert in Selbstmitleid umwandeln: die 742 Mio. Europäer sehen sich als Opfer einer Flüchtlingskrise, wo 2014 gerade einmal 0,1% zusätzliches Bevölkerungswachstum durch 714.000 Asylsuchende stattfand, von denen dann auch noch weniger als die Hälfte anerkannt wurden. Im Saarland haben Afghanen 2013 mit 23,5% eine nur halb so hohe Anerkennungsrate wie in Thüringen mit 57,6%[2]. Aber den Sudan und Somalia will man sozio-ökonomisch restaurieren und so zur Aufnahme von mehr Flüchtlingen befähigen. Somalia, Sudan und Syrien wurden ein Jahr nach der Khartum-Konferenz natürlich nicht friedlicher. Auch wenn eine Reihe von kriegerischen Konflikten (z.B. in Angola, Mosambik, Elfenbeinküste) in den vergangenen Jahren befriedet werden konnte, erstreckt sich im Zentrum Afrikas immer noch eine potentiell genozidale Region von Burundi über die DRC und die zentralafrikanische Republik bis tief in den Sudan. Vertikal verläuft ein Konfliktgürtel von Somalia und Kenia über Sudan und Nordnigeria bis nach Mali: hier agieren AQIM, Boko Haram und Al-Shabaab. Vor Boko Haram flohen allein nach Maiduguri etwa eine Million Menschen, das entspricht der für 2015 in ganz Europa erwarteten Zahl. Auch in Yola hat sich die Einwohnerzahl binnen eines Jahres auf knapp eine Million verdoppelt. Andere wie Madagali mit seinen einst 135000 Einwohnern wurden nach der Einnahme durch Boko Haram zu Geisterstädten. Obwohl der Islamismus hier tiefe Wurzeln hat, will doch glücklicherweise kaum jemand unter ihrer Knute leben. Das bedeutet Flüchtlingslager in allen Städten des Landes, und in diesen Lagern die schlimmsten Zustände, Keimzellen für Cholera-Epidemien und neue Flüchtlingsströme.

Aus dem Niger-Delta im Süden fliehen derweil Menschen vor der Verwüstung ihrer Fischgründe durch Leckagen in Ölleitungen. Ökologische Krisen sind in fast allen afrikanischen Staaten virulent: exorbitante Entwaldungsraten, Erosion und Landknappheit, Staudämme und Wilderei treiben Menschen in Städte, die den doppelt freien Lohnarbeitern anders als das historische England kaum Fabriken anzubieten haben. Aus der Subsistenz vertrieben und von den Produktionsverhältnissen für überflüssig erklärt warten auf afrikanische Binnenflüchtlinge Millionenslums, oft ohne Kanalisation und Müllabfuhr.

Herrschaft in Afrika bedeutete historisch Herrschaft über Menschen, nicht über das einst unendlich große Land. Alle paar Jahre laugt der tropische Boden ohnehin aus, man baut neue Hütten, macht wieder Wald nieder und legt ein paar neue Felder an. Die Kolonialmächte hatten erhebliche Mühe, Arbeitskräfte dauerhaft der Subsistenz zu entreißen und sie in die Städte, Minen und Plantagen zu treiben. In Rhodesien freundete sich das Regime mit der Subsistenz an, sie ermöglichte es, Minenarbeitern minimale Löhne zu zahlen, da sie für ihre Nahrung selbst sorgten.

Koloniale Zwangsarbeit, Sklavenjagden, lokale Konflikte und Katastrophen führen meist zur Flucht und Umsiedelung. Diese evasive Strategie sorgte für einen sehr geringen Nationalismus und für eine hohe Bereitschaft zur wechselseitigen Integration. Flüchtlinge aus Liberia nennt man in Ghana »Brüder«, die man einlädt, zu bleiben.

2013 wurden in Afrika etwa 700.000 Menschen allein durch Überschwemmungen zu Flüchtlingen. Dazu kommen immer noch groteske HIV-Raten im südlichen Afrika, im tropischen Bereich sorgt Malaria für die meisten Todesfälle. In Äthiopien herrscht die schlimmste Dürre seit Jahrzehnten, in Burundi wütet seit Jahren der nackte Hunger. Kaum jemand macht sich aber Illusionen darüber, nach Europa zu gelangen. Man zieht ein paar Kilometer weiter und fängt von neuem an, oder man stirbt eben. Wenn aber Millionen auf der Flucht sind, und hunderttausende an den Folgebedingungen dieser Flucht – Schlangenbisse, Durst, Mangelernährung, Krankheiten – sterben, wird es immer ein paar tausend geben, die reich genug für die Schlepper sind und arm genug, um ihr Leben riskieren. Und sei es, um Familienmitglieder zu retten.

Und selbst aus Ghana kommen Flüchtlinge. Ghana ist nach Freedom House einer der sieben »freien« Flächenstaaten Afrikas und ein Anwärter auf den Status eines Schwellenlandes. Wer etwas auf sich hält, baut an einer Villa im wuchernden Speckgürtel von Accra. Was bewegt Menschen in diesem aufstrebenden Land, einen Kredit aufzunehmen, um an die Tore Europas in Ceuta oder Melilla zu gelangen, dort teilweise jahrelang vor dem Zaun oder in Lagern zu warten, um letztlich doch abgeschoben zu werden? Wegen fallender Ölpreise, chinesischer Kredite und dem IWF fällt für Lehrpersonal auch mal zwei Jahre lang der Lohn aus. Es gibt weniger als zehn Psychiater für 25 Millionen Einwohner, Kardiologie, Chirurgie und Radiologie sind schlecht ausgestattet oder absent. Krankheiten und Verkehrsunfälle töten daher rasch und plötzlich. 200.000 AIDS-Waisen leben in Heimen. Ethnische Konflikte kennt auch das »friedliche« Ghana. Im Guinea-Fowl-War von 1994/5 wurden in ethnischen Massakern und Kampfhandlungen mindestens 20.000 Menschen getötet, eine unbekannte Zahl vertrieben. Seit 2002 schwelt der Konflikt zwischen Andani und Abudus um die Thronfolge in Yendi. Auf lokaler Ebene wimmelt es von Chieftaincy-Disputen und Landstreitigkeiten. Mit der Einführung von staatlichen Landeigentumsrechten versucht jede ethnische Gruppe, jeder Clan und jede Familie, ihren Anteil abzustecken. Zugleich droht die Konkurrenz eines orthodoxen, salafistischen Islam mit den Christen und Traditionalisten zu eskalieren. Wirklich überraschend ist im subsaharischen Afrika eigentlich nur, dass so vieles so oft friedlich verhandelt wird.

Und doch ist es ein autoritärer Mythos, dass alle Armen dieser Welt nur darauf warten würden, nach Europa zu emigrieren. Mit der Suggestion, man könne »nicht alle« aufnehmen, schmeichelt der Westen sich vor allem selbst. Der Film »Africa paradis« (Sylvestre Amoussou, 2006) nimmt das ironisch auf. Er lässt ein französisches Pärchen aus einem krisenzerrütteten Europa in das wirtschaftlich erstarkte Afrika fliehen. Dort hat sich rassistischer Chauvinismus ausgebreitet, man will die Europäer nicht haben. Allenfalls begabte Informatiker werden eingelassen, andere verrichten niedere Dienstleistungen. Natürlich ist so eine Umkehr narzisstisch, sie kompensiert den realen Rückstand. Das Spiel ist auf absehbare Zeit gezinkt: Es bedürfte schon einer Kraft, die den ganzen Tisch umwirft, damit die Karten neu gemischt werden. Derzeit geben sich die Europäer aber alle Mühe, diese Kraft zu entfesseln. An ihren zivilisatorischen Errungenschaften nagt der tief in die Parteien eingewanderte blanke Faschismus. Europa treibt bereits Juden und kritische Intellektuelle ins Exil, Sinti und Roma sind zur Binnenflucht verdammt. Nicht wenige Flüchtlinge aus Syrien und Irak, die auf eine Zivilisation gehofft hatten und enttäuscht wurden, wollen wieder zurück. Sicherlich spielte ihr Unwissen über die realen Chancen auf Asyl eine erhebliche Rolle für ihre Entscheidung zur Überfahrt. Mystifizierte Fremdbilder aber sind primär ein Resultat der Verschleierung von Produktionsverhältnissen durch europäische Staaten selbst, die schon der eigenen Gesellschaft die Klassengegensätze mit »Anti-Penner«-Bänken und Betteleiverboten verschleiern. Man schwafelt Flüchtlingen gern vor, dass sie für Reichtum hart arbeiten müssten und dass Geld nicht auf Bäumen wachse. Flüchtlinge kennen harte Arbeit, sie kennen Korruption und primitive Akkumulation, die wahren Gründe für privaten und gesellschaftlichen Reichtum. Sie ahnen, dass sie nur in den industrialisierten Zonen überhaupt noch als Reservearmee ihrer vollständigen Überflüssigkeit entrinnen können, zu der sie eigentlich überflüssig gewordene Herrschaft verdammt.